|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|

|

徒然なるままに・・ |

|

|

わしんとこの秋祭り (オラが村の秋祭り) |

|

帰郷して2回目の秋祭りです。

子供の時はこれが一番の楽しみでした。

なんせ、屋台の店("たな店"と言ってました)がズラッと並び、少ないお小遣いで何を買おうか・・・

今年は、1軒だけでした。 |

|

|

|

|

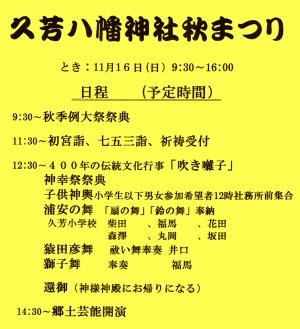

お祭りの式次第は、右のとおり。

初宮詣、七五三詣も一緒に行なわれます。

「吹き囃子」は、400年来の伝統文化行事とのこと。

「吹き囃子」は、下の写真にある「まつりかさぼこ」と呼ばれていました。

花が満載の神輿みたいなもので町中をお囃子とともに練り歩いたと記憶していますが、今は、神社の周りだけの練り歩きと思われます。

見に行ったのは、13時過ぎでしたので、神幸際祭典からでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|

|

<神幸際祭典> ヌシカンさん(神主)の祝詞 |

|

|

|

|

|

|

<浦安の舞> きれいどころ巫女さんの舞 |

|

|

|

|

|

|

<猿田彦舞> |

|

|

|

|

|

|

- 猿田彦(Wikipediaより)- |

|

猿田彦は、日本神話に登場する神。

『古事記』および『日本書紀』の天孫降臨の段に登場する。

邇邇芸尊が天降りしようとしたとき、天の八衢(やちまた)に立って高天原から葦原中国までを照らす神がいた。

その神の鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いているという姿であった。

そこで天照大神と高木神は天宇受売命(あめのうずめ)に、その神の元へ行って誰であるか尋ねるよう命じた。

その神が国津神の猿田彦で、邇邇芸尊らの先導をしようと迎えに来た。

邇邇芸尊らが無事に葦原中国に着くと、邇邇芸尊は天宇受売神に、その名を明らかにしたのだから、猿田彦を送り届けて、その名前をつけて仕えるようにと言った。

そこで天宇受売神は「猿女君」と呼ばれるようになったという。

なお、『日本書紀』では、猿田彦が天鈿女命(あめのうずめ)に自分を送り届けるように頼んだとなっている。

猿田彦は故郷である伊勢国の五十鈴川の川上へ帰った。

・・・・・・ |

|

|

|

|

|

何で、この地で、猿田彦 なのかは知りませんが・・・ |

|

|

<獅子舞> |

|

|

|

|

|

|

<お囃子陣> |

<まつりかさぼこ> |

|

|

|

|

|

|

<祭りを盛り上げる脇役たち '三吉'と言う子供相手にかき回す脇役もいます。> |

|

|

|

|

|

右から2人目のおかめ |

|

ひょっとこ

何でお前がカメラを・・とツッコミ |

|

|

|

■久芳神社の色々 |

|

祭神は「応神天皇」「菅原道真」など10神。

社伝によると創建は天平元年(729)と記され、応永12年(1405)、慶長3、4年(1598、9)再建の標札が現存。

現在の拝殿(檜皮葺)は昭和34年(1959)改築。

往古より久芳村惣社として重きをなしていたと言う。 |

|

|

|

|

[鳥居からの全景] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|

<拝殿> |

|

|

|

<ご神木> 周囲:6m73cm(根元)

4m39cm(地上1m)

[1996.12 久芳小3年生が測定] |

<神楽殿> |

|

|

|

|

|

|

|